Salah satu hadits Nabi Muhammad SAW yang paling terkenal tentang rukun

Islam adalah yang berbunyi : Islam didirikan atas 5 [perkara], [1]

Bersyahadat bahwa tidak ada tuhan selain Allah SWT dan bahwasanya

Muhammad adalah utusan-Nya, [2] Mendirikan shalat, [3] Menunaikan zakat,

[4] Berpuasa di bulan Ramadlân, dan [5] Melaksanakan haji bagi yang

mampu. Hadits tersebut sangat populer di kalangan muslim karena menjadi

tiang atau dasar bagi sendi-sendi syariat Islam. Selain karena menjadi

tiang, alasan kepopuleran lainnya adalah karena Nabi Muhammad SAW

menjelaskan rukun-rukun itu ketika malaikat Jibrîl yang menjelma menjadi

seorang pemuda menanyakannya.

Kata Ramadlân berasal dari akar kata dasar r-m-dl, atau ra-mi-dla yang

berarti “panas” atau “panas yang menyengat”. Kata itu berkembang

–sebagaimana biasa terjadi dalam struktur bahasa Arab– dan bisa

diartikan “menjadi panas, atau sangat panas”, atau dimaknai “hampir

membakar”. Jika orang Arab mengatakan Qad Ramidla Yaumunâ, maka itu

berarti “hari telah menjadi sangat panas”. Ar-Ramadlu juga bisa

diartikan “panas yang diakibatkan sinar matahari”. Ada pendapat yang

menyatakan bahwa Ramadlân adalah salah satu nama Allah SWT. Tetapi,

penulis merasa pendapat ini lemah karena tidak memiliki argumentasi

literal.

Demikianlah istilah bulan Ramadlân diambil dari kalimat

ramidla-yarmadlu, yang berarti “panas atau keringnya mulut dikarenakan

rasa haus”. Keterangan-keterangan tentang lafadz Ramadlân ini

disampaikan oleh Muhammad bin Abû Bakar bin Abdul Qâdir Al-Râzî [w. 721

H.] dalam kamus Mukhtâru-sh-Shihhâh dan Muhammad bin Mukarram bin

Mandzûr Al-Mashrî [630-711 H.], yang terkenal dengan sebutan Ibnu

Mandzûr, dalam karya monumentalnya, Lisânu-l-‘Arab.

Sedangkan puasa dalam bahasa Arab disebut Shiyâm atau Shaûm –keduanya

sama-sama kata dasar dari kata kerja Shaa-ma–, yang secara etimologis

berarti menahan dan tidak bepergian dari satu tempat ke tempat lain

[Al-Syaukânî, 1173-1255 H., Fathu-l-Qadîr]. Shiyâm atau Shaûm merupakan

qiyâm bilâ ‘amal, yang berarti ‘beribadah tanpa bekerja’. Dikatakan

‘tanpa bekerja’ karena puasa itu sendiri bebas dari gerakan-gerakan

[harakât], baik gerakan itu berupa: berdiri, berjalan, makan, minum dan

sebagainya. Sehingga, Ibnu Durayd –sebagaimana dinukil dalam Al-Âlûsî–

mengatakan bahwa segala sesuatu yang diam dan tidak bergerak, berarti

sesuatu itu Shiyâm, sedang ber-puasa. Selain itu, puasa, sebagaimana

penulis sebutkan di atas, berarti ‘menahan’ dari sesuatu pekerjaan. Dan

‘sesuatu’ itu telah ditentukan oleh syariat. Dengan begitu, dalam

syariat, puasa memiliki pengertian tersendiri.

Makna puasa yang “menahan” ini juga terlihat jelas tatkala kita menelusuri sejarah bahasa shiyâm atau Shaûm.

Ibnu Mandzûr, pakar sejarah bahasa Arab yang hampir tiada duanya, dalam

hasil pelacakannya atas asal-muasal kata, mendefinisikan Shaûm sebagai

“hal meninggalkan makan, minum, menikah dan berbicara”. Definisi ini

adalah definisi paling asli dan sahih dalam sejarah bahasa Arab. Ini

cocok dengan keterangan Al-Qur’an, misalnya, pada kisah Sayyidah Maryam

saat menjawab cemoohan-cemoohan orang-orang kepadanya, "Sesungguhnya

aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku

tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini" [QS.

19:26]. ‘Puasa’ yang dimaksud Sayyidah Maryam di situ adalah “menahan

untuk tidak bicara”.

Di sini, sifat ‘menahan’ menjadi titik atau letak perbedaan antara

puasa dengan amal ibadah yang lainnya. Apapun amal ibadah seseorang,

pasti akan dapat diketahui dari sisi dhâhir atau luarnya, seperti

shalat, haji dan sebagainya. Tetapi, untuk puasa tidak bisa diketahui

dan tidak bisa diperlihatkan dengan gerakan-gerakan dzahîr atau fisik.

Pantaslah jika Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa satu-satunya ibadah

yang tidak bisa dicampuri riya’ --memperlihatkan kebaikan tertentu--

adalah puasa.

Melihat keterangan-keterangan Ibnu Mandzûr dan Al-Râzî tersebut di

atas, baik tentang makna Ramadlân maupun puasa, ada indikasi bahwa

seolah-olah turunnya syariat puasa, setidaknya, bersamaan waktunya

dengan kelahiran bulan Ramadlân. Hal tersebut bisa dibenarkan,

tentunya, dikarenakan kedua kata itu memiliki relasi makna yang dekat

dan saling bersentuhan, yaitu sama-sama ‘panas’ atau ‘kering’ yang

disebabkan ‘berpuasa’.

Muncul pertanyaan, sejak kapan pastinya bulan Ramadlân itu ada dan

sejak kapan pastinya puasa Ramadlân disyariatkan, sehingga beliau

berdua mengaitkan syariat ini dengan maknanya sebagai “panas, kering

atau haus”? Dan sejak kapan puasa diberlakukan kepada umat manusia?

Bagaimana dengan puasa-puasa terdahulu yang dilakukan tidak di bulan

Ramadlân? Pertanyaan-pertanyaan ini akan penulis bahas dengan menelaah

kembali ayat Al-Qur’an yang menyangkut syariat untuk melakukan puasa.

Ayat Al-Qur’an yang memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan ibadah

puasa adalah surat Al-Baqarah ayat 183, yang berbunyi,”Hai orang-orang

yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas

orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa…”. Ayat tersebut turun

tanpa sebab-sebab tertentu, sebagaimana terjadi pada kebanyakan

ayat-ayat ahkâm –ayat yang berkenaan dengan hukum–, yang turun setelah

ada peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi pada Nabi SAW atau para

sahabat.

Pada ayat yang turun ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah [Madanî] ini

telah disebutkan sebuah informasi yang menyatakan “sebagaimana

diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu”.

Ada dua [2] persoalan pokok pada ayat tersebut yang menjadi bahan

perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya para mufassir.

Perbedaan pertama menyangkut kalimat “sebagaimana diwajibkan”. Ini

menjadi persoalan karena munculnya pertanyaan; apakah kesamaan berpuasa

yang diwajibkan atas kaum “sebelum kamu” adalah puasa di bulan

Ramadlân, atau kesamaan itu hanya meliputi hal syariat berpuasa saja,

sedangkan waktunya berada di bulan lain [?].

Pada persoalan ini, perbedaan timbul di antara dua pendapat. Yang

pertama, dimotori Sa’îd bin Jabîr RA [w. 95 H.], yang cenderung

memaknai hukum tasybîh [penyerupaan atau penyamaan] itu hanya pada

kewajiban berpuasanya saja, dan tidak meliputi berapa lama dan pada

bulan apa berpuasa. Pendapat ini berdasar pada realitas sejarah dimana

masyarakat Jahiliyah masih mengenali syariat tersebut, walaupun telah

menjadi ‘sejarah’ serta tidak dilakukan di bulan Ramadlân yang sudah

dikenal. Bisa jadi pendapat ini menyandarkan kepada salah satu firman

Allah SWT tentang bermacam-macamnya syariat bagi masing-masing umat

manusia, “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu --maksudnya: umat Nabi

Muhammad SAW dan umat-umat yang sebelumnya--, Kami berikan aturan dan

jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu

dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu

terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat

kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu

diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu” [QS.

5:48].

Pendapat kedua lebih terfokus pemahamannya kepada lama hari berpuasa

dan bulan diwajibkannya berpuasa. Lebih tepatnya, pendapat kedua ini

mengarahkan perhatiannya kepada ayat selanjutnya, pada ayat 184, yang

berbunyi, “[yaitu] dalam beberapa hari yang tertentu” [ayyâman

ma’dûdât]. Dengan demikian, secara global ulama kelompok ini

berpendapat bahwa puasa Ramadlan sebagaimana kaum muslimin lakukan

selama ini telah diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu.

Dasar pendapat ini tentu banyaknya riwayat yang menjelaskan tentang hal

itu. Antara lain sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullâh bin

‘Umar RA [w. 73 H.], sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsîr [701-774

H.] dalam tafsirnya, bahwa Nabi SAW bersabda “Puasa bulan Ramadlân

telah diwajibkan oleh Allah SWT atas umat sebelum kamu”.

Pada pendapat yang kedua ini masih terjadi ikhtilâf [perbedaan], apakah

selama “beberapa hari yang tertentu” [ayyâman ma’dûdât] berpuasa

--yang diwajibkan pada kaum dahulu itu-- adalah berupa sebulan penuh

dalam Ramadlân atau bulan-bulan lainnya [?].

Ada dua [2] pendapat, pertama menyatakan bahwa puasa yang disyariatkan

pada umat terdahulu adalah berupa puasa selama tiga [3] hari pada

setiap bulan. Abdullâh bin ‘Abbâs RA [w. 69 H.] mengatakan, ”Syariat

sebelumnya adalah puasa tiga hari setiap bulan, lalu syariat ini

di-nasakh dengan syariat yang baru, melalui surat Al-Baqarah ayat 185”

[Tafsîr Zâd-l-Mashîr]. Pendapat kedua mengklaim bahwa “hari-hari

tertentu” yang dimaksud adalah bulan Ramadlân itu sendiri. Jadi, pada

bulan Ramadlân jugalah umat-umat dahulu diwajibkan berpuasa.

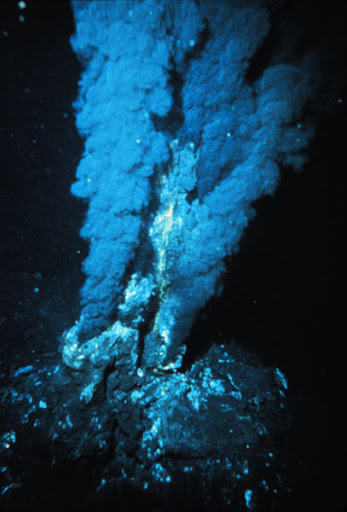

Al-Suday menyatakan bahwa orang-orang Nasrani sebenarnya telah memiliki

syariat puasa di bulan Ramadlân. Tetapi, karena mereka merasakan

berat, mereka kemudian merubahnya dengan berpuasa di waktu antara musim

dingin dan musim panas, serta menambah beberapa hari. Beberapa hari

tambahan itu dengan perincian masing-masing sepuluh hari sebelum dan

sesudah bulan yang disepakati ulama mereka. Sehingga, mereka berpuasa

selama lima puluh hari. Ibnu Jarîr [224-310 H.] secara lebih berani

meyakini seyakin-yakinnya adanya syariat puasa di bulan Ramadlan bagi

Nasrani [Tafsîr al-Thabarî]. Sedangkan agamawan Yahudi, yang juga

memiliki syariat puasa di bulan Ramadlân, menggantinya dengan puasa

sehari dalam setahun. Hal itu, dalam informasi yang dimiliki

Syihâbuddîn Al-Âlûsî [w. 1270 H.], penulis Tafsîr Rûh-l-Ma’ânî,

merupakan klaim mereka bahwa hari itu adalah hari tenggelamnya Fir’aun

dan tentaranya di laut Merah.

Perbedaan kedua –dalam menelaah ayat syariat puasa itu– adalah tentang

siapa yang dimaksud dengan “orang-orang sebelum kamu”. Pendapat pertama

mengatakan yang dimaksud adalah ”orang-orang ahlul kitâb”, yaitu

mereka-mereka yang masih berpegang kepada kitab agama-agama sebelum

Islam [Yahudi dan Nasrani]. Pendapat kedua menyebutkan kaum Nasrani-lah

yang dimaksud ayat itu. Sedangkan pendapat yang ketiga mengatakan

bahwa ayat itu memaksudkan seluruh umat-umat manusia sebelum umat

Muhammad SAW.

Dalam kitab Perjanjian, salah satunya di Ezra 8:21, memang

diinformasikan secara indikatif adanya syariat-syariat puasa dalam

Kristen, tetapi tidak secara terperinci disebutkan apa yang dimaksud

dengan puasa, selama berapa lama dan diwajibkan pada bulan apa.

“Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa

supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon

kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala

harta benda kami”. Penulis belum menemukan keterangan-keterangan lain

di kitab Perjanjian yang menerangkan lebih jauh tentang puasa tersebut.

Dalam konteks sejarah yang lain, syariat puasa nampaknya benar-benar

menjadi syariat setiap umat. Sayyidah ‘Aisyah RA menceritakan –seperti

yang diriwayatkan oleh Hisyâm bin ‘Urwah—bahwa orang-orang Quraisy

biasa menjalankan puasa di bulan ‘Âsyûrâ, walaupun sehari saja. Namun

sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW, puasa dilaksanakan pada bulan

Ramadlân. Puasa di bulan ‘Âsyûrâ masih disyariatkan tetapi berada dalam

status sunnah.

Masih ada riwayat lain yang menerangkan tentang syariat puasa pada umat

dahulu. Al-Dlahâk, dalam riwayat Ibnu Abî Hâtim, mengatakan bahwa

puasa pertama kali disyariatkan di zaman Nabi Nuh AS, dan masih tetap

berlangsung hingga zaman nabi Muhammad SAW. Syihâbuddîn Al-Âlûsî [w.

1270 H.], penulis Tafsîr Rûh-l-Ma’ânî, dengan berdasar hadits Nabi SAW

yang diriwayatkan oleh Abdullâh bin ‘Umar itu, lebih percaya bahwa puasa

Ramadlân disyariatkan sejak Nabi Adam AS. Al-Zamakhsarî [467-538 H.]

melalui telaahnya atas asal usul bulan Ramadlân juga menegaskan bahwa

puasa adalah amal ibadah yang sudah lama [‘Ibâdah Qadîmah ].

Dengan melihat hadits yang diriwayatkan Abdullâh bin ‘Umar dan beberapa

riwayat lain serta melihat proses turunnya syariat yang tanpa diawali

sebab-sebab tertentu serta beberapa hal lain –yang semuanya telah

penulis singgung di atas, nampak jelas bahwa “puasa pada bulan Ramadlân”

telah disyariatkan kembali kepada manusia –tidak hanya kepada umat

Muhammad SAW– setelah sebelumnya dibelokkan oleh umat-umat terdahulu.

Ini lebih bisa diterima karena kemunculan Nabi Muhammad SAW adalah

meluruskan dan memperkuat kembali syariat-syariat dari Tuhan yang

–sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur’an– telah di-tahrif atau

diselewengkan oleh umat-umat terdahulu. Nah, pelurusan dan penguatan

syariat pada era Islam ini melahirkan dugaan dari para sarjana Barat,

bahwa syariat agama Islam tidaklah murni melainkan mengadopsi dari

agama-agama sebelumnya.

Mengenai kata Ramadlân, sebagaimana tersurat dalam hadits Nabi SAW di

atas –riwayat Abdullâh bin ‘Umar RA– dan juga surat Al-Baqarah ayat

185, penulis merasa istilah itu mengikuti budaya Arab yang sudah

mengenal tradisi ber-Ramadlân. Yang penulis maksudkan adalah, ketika

Al-Qur’an atau Nabi SAW menyebut kata Ramadlân, masyarakat sudah tidak

asing lagi dengan istilah ini. Bahkan dalam konteks struktur bahasa

Arab, kata ini sudah menjadi Ism ghoiri munsharif. Artinya, makna dan

maksud kata itu sudah cukup terkenal dan tidak perlu lagi mengikuti

kaidah-kaidah gramatikal bahasa Arab.

Dengan demikian, kita bisa memastikan pula bahwa bulan Ramadlân itu

ada, setidaknya, sejak syariat puasa diturunkan kepada umat manusia.

Karena, makna Ramadlân itu sendiri adalah waktu atau keadaan atau hal

dimana seseorang merasakan panas, mulut terasa kering dan tenggorokan

terasa haus, yang dikarenakan sedang berpuasa. Sehingga, dengan

sendirinya dan secara otomatis, bulan atau waktu dimana orang melakukan

puasa disebut bulan atau waktu Ramadlân, yaitu saat yang panas, kering

dan haus.

Telah kita ketahui bahwa syariat puasa memang sudah menjadi syariat

bagi setiap umat manusia. Dan di antara sekian macam syariat, hanya

ibadah puasa merupakan ibadah kontemplatif. Hal ini bisa dibenarkan,

karena dalam sebuah hadits Qudsy, Allah SWT telah berfirman, “Seluruh

amal ibadah anak-anak keturunan Adam diperuntukkan kepada pelakunya,

kecuali puasa. Maka sesungguhnya puasa adalah untuk-Ku, dan Aku

mengganjar karenanya”. Sehingga, dengan pernyataan Allah SWT itu, Imâm

al-Qurthubî [627-671 H.] dalam tafsirnya mengatakan bahwa ‘puasa

merupakan [komunikasi] rahasia antara hamba dengan Tuhannya’. Itulah,

dan sudah selayaknya sangat bisa diterima jika Shuhuf-nya Ibrahim AS,

Taurat untuk Musa AS, Injîl untuk Isa AS serta Al-Qur’an pun turun

pertama kali pada bulan Ramadlân, bulan saat para pembebas sedang

berkontemplasi.